高职院校课程思政的通识教育理念融入——一条可探索的途径

温州网讯 何为“课程思政”?也即“学校利用一切非思政课程开展思政教育的一个体系”,这是当前思想政治教育实施的重要途径。其实一直以来,思想政治教育是立德树人的关键环节,是我国教育体系的核心组成部分。如今借助课程思政的实施,思想政治教育的途径也遍及课程体系、党团学生活动等领域,思想政治教育实际上已经形成了一个教育网络。而在互联网、信息化、智能化等高新技术充斥大学生生活以及由此带来的大学生群体异变及其心理需求的多元化、教育需求的个性化、教育理念日渐革新的新时代,思想政治教育仍需积极应对,特别是需要引入成熟的教育理念和模式为我所用,促进课程思政有效实施,实现思想政治教育效应的实际转化与效能发挥。对于高职院校来说,更是如此。

课程思政的受众群体及其施教语境正在悄然变化

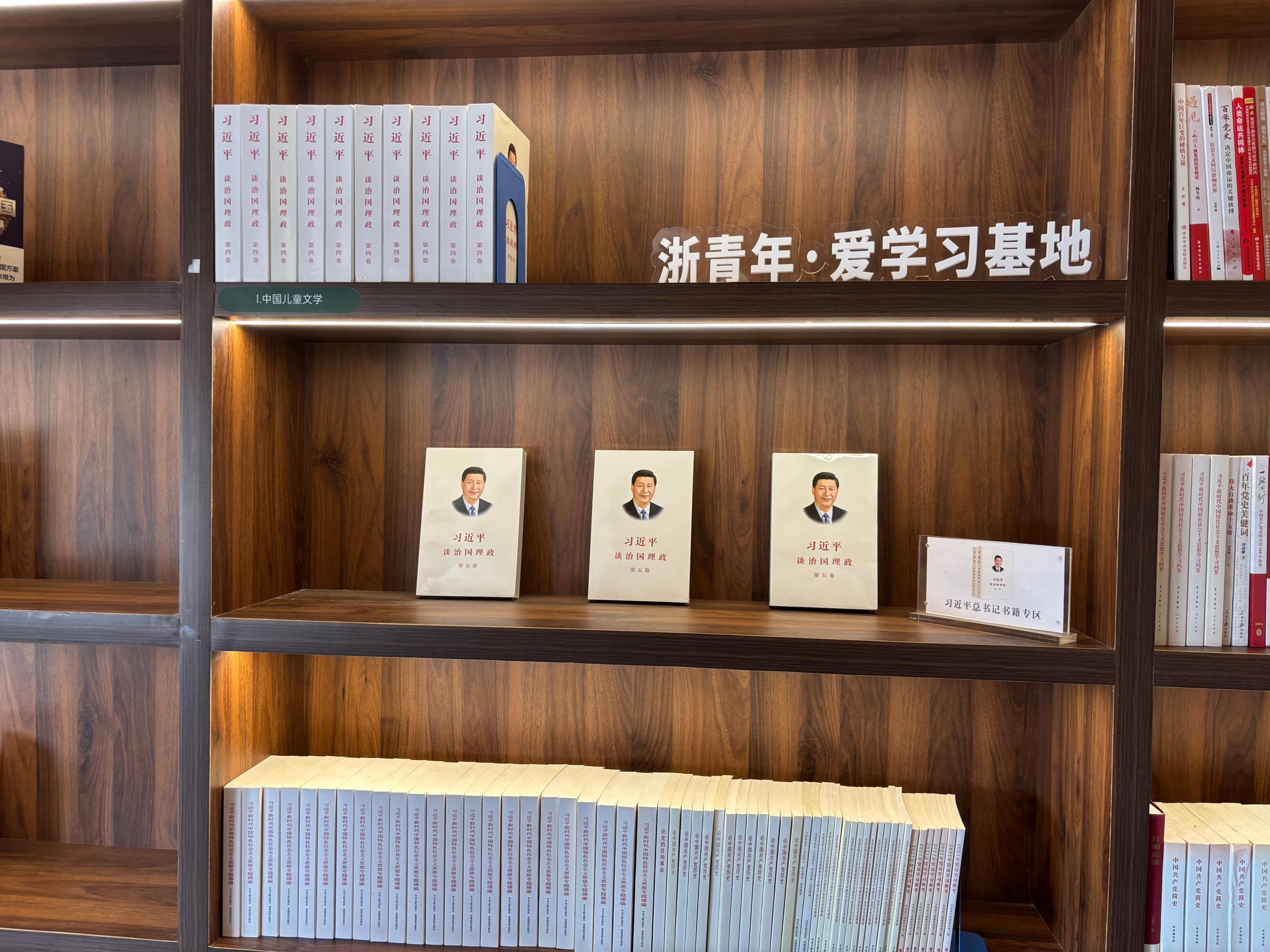

高职院校课程思政的对象是当前的高职学生群体,而当前高等职业院校的生源主体已转变为2005年后出生的新一代学生,这一群体在认知方式、行为模式与价值取向上展现出鲜明的代际共性。作为“网络原住民”,这一代高职学生的知识吸取与道德养成的阅读方式已经是一种全新的方式:即“后现代阅读”时代。“后现代阅读”是“继传统阅读和现代阅读后的新兴阅读方式,即传统的阅读内容借助于先进的新媒体技术的发展,实现了移动阅读、检索性阅读、点播性阅读和消遣性阅读,实现了向大众‘悦’读的转变,逐步满足了阅读者对阅读的娱乐化、个性化、多样化的需求”这种阅读情境不仅是当代学生信息和知识获取的主要途径,而且正在越来越深地影响着这一代学生的思维习惯和人生价值观。思政教育也正在面临着这种带有不确定性、非均衡的、非线性的全新语境。在我国,思想政治教育课程的主体地位本就稳固,如今再累加课程思政的全程渗透,思政教育的地位愈加凸显。但传统的思想政治理论课的固化模式已经出现了一定的“审美疲劳”现象,课程思政的推行无疑一定程度上缓解了这种“硬”传授的困境,让思政教育得以突破课堂边界,形成“于无声处听惊雷,于细微处见精神”的浸润效应,将知识学习、日常生活与国之大者紧密联结,实现全时空、多维度的价值塑造。而从这一点来看,课程思政的施教途径与通识教育有诸多相通之处。

通识教育理念融入课程思政的可能

“通识教育既是一种教育理念,也是一种人才培养模式。”通识教育在高层次的本科院校的发展已经渐趋成熟,目前已经逐步进入高职教育领域,并在部分高职院校予以推行,开始渗透进其人才培养和课程建设当中。高职院校在长期的人才培养实践中,专注于专业教育和专业化人才培养,导致其人才培养模式单一,人才输出与知识经济形态下对创新型技术技能人才的需求日渐不适应,培养出的人才知识面窄、社会适应能力差、人格培育与人文素质较欠缺,迫切需要革新教育理念与现有人才培养模式,建立起与社会经济发展相适应的人才培养理念与人才培养模式。高职院校的思政课程和课程思政实质上承担着人文素质教育的重任,扮演着高职学生人格完善与价值养成的重要角色,而在这一层面上,通识教育与课程思政的目标取向基本一致。因此,在通识教育进入高职院校的大势所趋之下,课程思政成为推行通识教育人才培养的有利平台是有可能的。

通识教育融入课程思政的可行路径

首先需建立起通识教育到德育再到思想政治教育的链式反应,也即“通过通识教育这一更为宽袤、平和的教育形式,将思想政治教育的功能‘暗融’入通识教育当中”。其“暗融”的范畴可以突破通识教育体系本身,而进入专业教育和实践教育领域,即可以实现在通识课程中思想政治教育坦然地“渗透”、在专业课程中培养技术榜样的“精神图腾”、在实践课程中将思想政治教育当做“闲暇”。随着思政教育体系模块化构建的深入推进,其课程内容的系统性与科学性已获得显著提升。然而,在专业课程体系持续完善的进程中,探索多元化、立体化的育人影响路径仍是亟待深化的重要课题。课程思政是思想政治教育的重要实现形式,是相对于以专业化、正规化身份出现的“思政课程”的重要补充。借助通识教育渠道的课程思政可以从以下方面对思想政治教育的主体、方式甚至教学内容进行潜在性的改革:如拓展思想政治教育的“导师”群体:寻求课堂外、书本外的“精神导师”,塑造知行合一的“导师”群体;转换思想政治教育的受体范式:“悦”师引导下的学生自我教育;铺陈思想政治教育的生活化图景:让思政课程和课程思政的内容引导学生的人生、指导学生的实践;寻求思想政治教育全新的叙事方式:在人文关怀的语境中讲述国家意志和现代精神“背后的故事”;重整思想政治教育课程的载体与平台:迎合“后现代阅读”时代,重视在专业课堂外以融媒体技术为主载体的隐性课堂的地位等等。

总之,通过提倡通识教育理念,探索新的课程思政影响途径,以达到革新现有人才培养模式,实现人才培养中“职业力”培育和“育人”的双重目标。直面思想政治教育中的困境,针对思想政治教育的效用低下的问题,以通识教育为掩体,在高职院校的专业教育和实践教育中融入思想政治教育的途径,来解决思想政治教育停留在固定的思想政治课堂教学的局面,进而丰富思想政治教育工作的内容,开发思想政治教育工作的新形式,达到提高思想政治教育效用的目的。(作者 浙江安防职业技术学院 陈体令)

本文转自:温州新闻网 66wz.com